玉溪(硬扁大庄园)简介

玉溪品牌香烟,来自中国云南玉溪的玉溪烟草(集团)公司。它是国内知名度极高的中高档卷烟品牌,备受许多人的喜爱和赞誉。

1. 产品系列:玉溪的烟品众多,主要分为硬盒和软盒两大系列,例如玉溪(硬)、玉溪(软)、玉溪(盛世)、玉溪(珍品)等。

2. 味道和品质:玉溪香烟以其独特的口感和品质而闻名。它的烟气饱满、细腻,口感醇厚,且不刺激喉咙。它的烟叶原料主要来自云南的优质烟草种植区,经过精心挑选和加工而成。

3. 包装设计:玉溪的包装设计时尚简约,高雅而富有质感。在外观上融入了中国传统文化的元素,结合现代的审美观,为烟民带来了优雅而庄重的享受。

4. 品牌影响力:作为中国的高端卷烟品牌,玉溪的品牌影响力强大。它在市场上的表现一直非常优秀,得到了许多消费者的认可和喜爱。

总的来说,玉溪品牌香烟是一款值得尝试的高品质烟草产品。它的味道醇厚、品质上乘、包装设计时尚优雅,具有很高的性价比和广泛的品牌影响力。无论是在中国还是全球,它都是深受烟民喜爱的卷烟品牌之一。

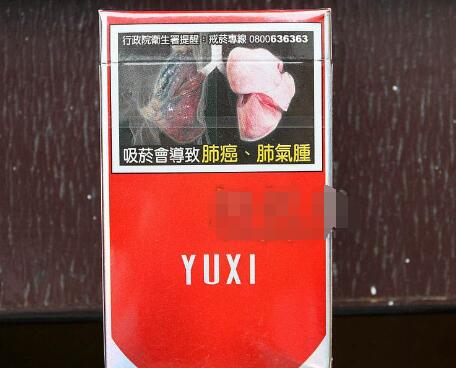

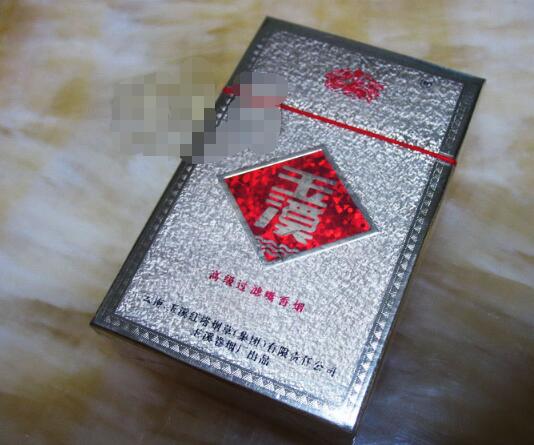

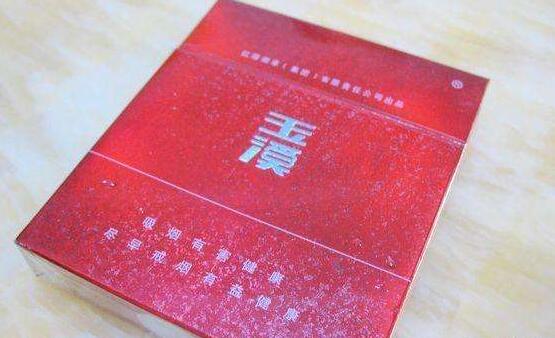

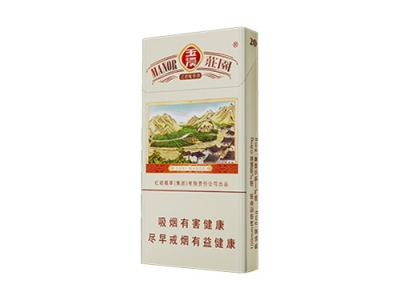

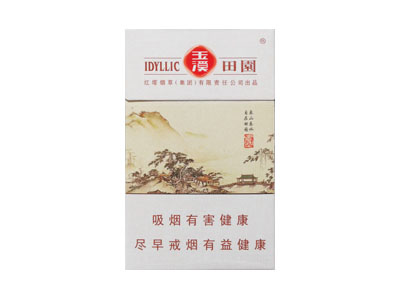

玉溪(硬扁大庄园)图片

玉溪(硬扁大庄园)图片

玉溪(硬扁大庄园)香烟2024价格表和图片 玉溪(硬扁大庄园)多少钱一包/条/盒

| 单盒参考价 | 85元/一盒 |

| 条盒参考价 | 850元/一条 |

| 条盒批发价 | 元/一条 |

香烟参数

| 俗名: | |

| 生产状态: | 已上市 |

| 小盒条形码: | |

| 类型: | 烤烟型 |

| 焦油量: | 0 mg |

| 烟碱量: | 0.0 mg |

| 一氧化碳含量: | 0 mg |

| 烟长: | 84 mm |

| 过滤嘴长: | 25 mm |

| 包装形式: | 条盒硬盒 |

| 单盒支数: | 20 |

| 销售形式: | 国产内销 |

| 条装条码: | 6901028317795 |

| 包装主色调: | |

| 包装副色调: | |

| 备注: |

玉溪(硬扁大庄园)香烟怎么样

玉溪品牌香烟是一款非常不错的香烟。它以其独特的口感和香气而闻名,而且玉溪烟的包装和设计也备受赞赏。它采用了优质烟叶,并采用了现代化的生产技术,保证了烟草的品质和口感。玉溪烟有柔和、香气浓郁等特点,因此被很多烟民所喜爱。总体来说,玉溪香烟是一款品质上乘的烟草产品。

玉溪(硬扁大庄园)口感如何/好抽吗

玉溪品牌的香烟口感通常被认为是非常好的,而且非常受欢迎。它的烟气柔和,口感舒适,味道清新。同时,它的烟草香味也比较浓郁,且不会有太多的杂味或刺激性感觉。总体来说,玉溪品牌的香烟是非常好抽的。

不过,每个人对香烟的口感和喜好都不同,因此建议您可以尝试一些不同品牌的香烟,找到适合自己的口味和口感。

玉溪(硬扁大庄园)真假辨别/多种辨别假烟方法推荐

玉溪品牌香烟辨别真假的方法有以下几点:

1. 观察包装:真品的包装印刷清晰,颜色鲜艳,而假冒产品的包装往往印刷模糊,颜色暗淡。

2. 观察烟支:真品烟支的滤嘴长度适中,切口整齐,而假冒产品的烟支可能滤嘴过长或过短,或者切口不整齐。

3. 观察烟丝:真品烟丝的颜色、形状、质感都比较均匀,而假冒产品的烟丝可能看起来比较杂乱,或者有明显的色差。

4. 防伪标识:部分玉溪香烟上会有防伪标识,可以通过防伪码查询产品的真伪。如果您的玉溪香烟上有防伪标识,一定要认真查验。

另外,如果有可能的话,还可以从购买渠道上判断。建议从正规的烟草专卖店或官方网站购买,避免从不明来源或低价渠道购买。

以上方法仅供参考,如果仍有疑问,建议到烟草专卖店或相关机构进行咨询和鉴定。

玉溪(硬扁大庄园)保质期多长时间/保质期怎么看呀

玉溪香烟作为一种常见的香烟品牌,保质期长短受到很多因素的影响,例如包装质量、保存条件、产品成分等等。一般情况下,烟草的保质期与贮存环境和制造日期等条件相关,根据制造商的信息和业界惯例,一般的香烟保质期通常在一年左右。

然而,具体的保质期可能会因生产批次和品牌而异,所以最好查看香烟包装上的生产日期和保质期标识。如果包装上没有明确的保质期标识,那么可以参考生产日期,并尽可能在一年内使用完毕。

至于如何判断香烟是否过期,可以通过以下几个方面来观察:

1. 外观:观察香烟的外观是否发生变化,例如烟丝的颜色是否变深或者烟卷是否有破损或开裂等迹象。

2. 味道:检查香烟的烟味是否有所变化,过期的香烟可能会有一些异样的味道或者变得不太明显。

3. 湿度:检查香烟的湿度是否过高或过低,过高的湿度可能会导致香烟发霉或变质。

如果发现香烟有以上任何一种情况,或者已经超过了包装上标注的保质期,建议不要继续使用。同时,为了保持香烟的品质和口感,应该将香烟存放在干燥、阴凉、通风的地方,避免阳光直射和潮湿环境。

玉溪(硬扁大庄园)同品牌其它香烟价格

- 玉溪(硬庄园16支)短支

-

![玉溪(硬庄园16支)短支]()

- 单盒参考价:98元/一盒

- 条盒参考价:980元/一条

- 条盒批发价:980元/一条

- 玉溪(软)

-

![玉溪(软)]()

- 单盒参考价:23元/一盒

- 条盒参考价:230元/一条

- 条盒批发价:230元/一条

- 玉溪(硬和谐)

-

![玉溪(硬和谐)]()

- 单盒参考价:42元/一盒

- 条盒参考价:420元/一条

- 条盒批发价:420元/一条

- 玉溪(硬境界)

-

![玉溪(硬境界)]()

- 单盒参考价:100元/一盒

- 条盒参考价:1000元/一条

- 条盒批发价:1000元/一条

- 玉溪(软境界)

-

![玉溪(软境界)]()

- 单盒参考价:100元/一盒

- 条盒参考价:1000元/一条

- 条盒批发价:1000元/一条

- 玉溪(软尚善)

-

![玉溪(软尚善)]()

- 单盒参考价:28元/一盒

- 条盒参考价:280元/一条

- 条盒批发价:280元/一条

- 玉溪(硬金出口)

-

![玉溪(硬金出口)]()

- 单盒参考价:20元/一盒

- 条盒参考价:200元/一条

- 条盒批发价:200元/一条

- 玉溪(硬出口)

-

![玉溪(硬出口)]()

- 单盒参考价:15元/一盒

- 条盒参考价:150元/一条

- 条盒批发价:150元/一条

- 玉溪(人民大会堂·本香)

-

![玉溪(人民大会堂·本香)]()

- 单盒参考价:21元/一盒

- 条盒参考价:210元/一条

- 条盒批发价:210元/一条

- 玉溪(硬宽 出口版)

-

![玉溪(硬宽 出口版)]()

- 单盒参考价:25元/一盒

- 条盒参考价:250元/一条

- 条盒批发价:250元/一条

- 玉溪(和谐)硬宽92mm专供出口 俗名: 92mm硬宽出口玉溪和谐

-

![玉溪(和谐)硬宽92mm专供出口 俗名: 92mm硬宽出口玉溪和谐]()

- 单盒参考价:不详元/一盒

- 条盒参考价:不详元/一条

- 条盒批发价:不详元/一条

- 玉溪(软红人民大会堂)

-

![玉溪(软红人民大会堂)]()

- 单盒参考价:32元/一盒

- 条盒参考价:320元/一条

- 条盒批发价:320元/一条

- 玉溪(硬大成)

-

![玉溪(硬大成)]()

- 单盒参考价:65元/一盒

- 条盒参考价:650元/一条

- 条盒批发价:650元/一条

- 玉溪(软弘毅)

-

![玉溪(软弘毅)]()

- 单盒参考价:32元/一盒

- 条盒参考价:320元/一条

- 条盒批发价:320元/一条

- 玉溪(软和谐)

-

![玉溪(软和谐)]()

- 单盒参考价:42元/一盒

- 条盒参考价:420元/一条

- 条盒批发价:420元/一条

- 玉溪硬(专供出口)香港免税版

-

![玉溪硬(专供出口)香港免税版]()

- 单盒参考价:22元/一盒

- 条盒参考价:440元/一条

- 条盒批发价:440元/一条

- 玉溪(8090)

-

![玉溪(8090)]()

- 单盒参考价:32元/一盒

- 条盒参考价:320元/一条

- 条盒批发价:320元/一条

- 玉溪(硬金黄)

-

![玉溪(硬金黄)]()

- 单盒参考价:24元/一盒

- 条盒参考价:240元/一条

- 条盒批发价:240元/一条

- 玉溪(铂金出口港版)

-

![玉溪(铂金出口港版)]()

- 单盒参考价:13元/一盒

- 条盒参考价:130元/一条

- 条盒批发价:130元/一条

- 玉溪(硬金11mg)

-

![玉溪(硬金11mg)]()

- 单盒参考价:20元/一盒

- 条盒参考价:200元/一条

- 条盒批发价:200元/一条

- 玉溪(硬16mg)

-

![玉溪(硬16mg)]()

- 单盒参考价:80元/一盒

- 条盒参考价:800元/一条

- 条盒批发价:800元/一条

- 玉溪(硬AU)

-

![玉溪(硬AU)]()

- 单盒参考价:23元/一盒

- 条盒参考价:230元/一条

- 条盒批发价:230元/一条

- 玉溪(硬金HKDNP)

-

![玉溪(硬金HKDNP)]()

- 单盒参考价:46元/一盒

- 条盒参考价:460元/一条

- 条盒批发价:460元/一条

- 玉溪(硬金MY)

-

![玉溪(硬金MY)]()

- 单盒参考价:20元/一盒

- 条盒参考价:200元/一条

- 条盒批发价:200元/一条

- 玉溪(硬MY)

-

![玉溪(硬MY)]()

- 单盒参考价:元/一盒

- 条盒参考价:元/一条

- 条盒批发价:元/一条

- 玉溪(软小庄园)

-

![玉溪(软小庄园)]()

- 单盒参考价:65元/一盒

- 条盒参考价:650元/一条

- 条盒批发价:650元/一条

- 玉溪(铂金)硬宽92mm专供出口

-

![玉溪(铂金)硬宽92mm专供出口]()

- 单盒参考价:23元/一盒

- 条盒参考价:230元/一条

- 条盒批发价:230元/一条

- 玉溪(硬境界大使)香港限量版

-

![玉溪(硬境界大使)香港限量版]()

- 单盒参考价:48元/一盒

- 条盒参考价:480元/一条

- 条盒批发价:480元/一条

- 玉溪(人民大会堂·盛世典藏)

-

![玉溪(人民大会堂·盛世典藏)]()

- 单盒参考价:53元/一盒

- 条盒参考价:530元/一条

- 条盒批发价:530元/一条

- 玉溪(硬小庄园)

-

![玉溪(硬小庄园)]()

- 单盒参考价:85元/一盒

- 条盒参考价:850元/一条

- 条盒批发价:850元/一条

- 玉溪(椰王)

-

![玉溪(椰王)]()

- 单盒参考价:85元/一盒

- 条盒参考价:850元/一条

- 条盒批发价:850元/一条

- 玉溪(庄园)细支

-

![玉溪(庄园)细支]()

- 单盒参考价:60元/一盒

- 条盒参考价:600元/一条

- 条盒批发价:600元/一条

- 玉溪(田园)

-

![玉溪(田园)]()

- 单盒参考价:40元/一盒

- 条盒参考价:400元/一条

- 条盒批发价:400元/一条

- 玉溪(细支清香世家)

-

![玉溪(细支清香世家)]()

- 单盒参考价:26元/一盒

- 条盒参考价:260元/一条

- 条盒批发价:260元/一条

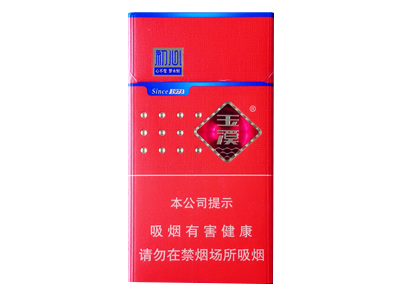

- 玉溪(细支初心)

-

![玉溪(细支初心)]()

- 单盒参考价:26元/一盒

- 条盒参考价:260元/一条

- 条盒批发价:260元/一条

- 玉溪(阿诗玛细支)

-

![玉溪(阿诗玛细支)]()

- 单盒参考价:26元/一盒

- 条盒参考价:260元/一条

- 条盒批发价:260元/一条

- 玉溪(硬)关税未缴专供出口版

-

![玉溪(硬)关税未缴专供出口版]()

- 单盒参考价:不详元/一盒

- 条盒参考价:不详元/一条

- 条盒批发价:不详元/一条

- 玉溪(中支翡翠)

-

![玉溪(中支翡翠)]()

- 单盒参考价:100元/一盒

- 条盒参考价:1000元/一条

- 条盒批发价:1000元/一条

- 玉溪(华叶)

-

![玉溪(华叶)]()

- 单盒参考价:45元/一盒

- 条盒参考价:450元/一条

- 条盒批发价:450元/一条

- 玉溪(初心中支)

-

![玉溪(初心中支)]()

- 单盒参考价:不详元/一盒

- 条盒参考价:不详元/一条

- 条盒批发价:不详元/一条

- 玉溪(青花雅韵)

-

![玉溪(青花雅韵)]()

- 单盒参考价:35元/一盒

- 条盒参考价:350元/一条

- 条盒批发价:350元/一条

- 玉溪(启福) 玉溪祈福

-

![玉溪(启福) 玉溪祈福]()

- 单盒参考价:不详元/一盒

- 条盒参考价:不详元/一条

- 条盒批发价:不详元/一条

- 玉溪(褚时经典74mm)

-

![玉溪(褚时经典74mm)]()

- 单盒参考价:不详元/一盒

- 条盒参考价:不详元/一条

- 条盒批发价:不详元/一条

- 玉溪(褚牌)

-

![玉溪(褚牌)]()

- 单盒参考价:不详元/一盒

- 条盒参考价:不详元/一条

- 条盒批发价:不详元/一条

- 玉溪(合和细支爆珠)

-

![玉溪(合和细支爆珠)]()

- 单盒参考价:不详元/一盒

- 条盒参考价:不详元/一条

- 条盒批发价:不详元/一条

- 玉溪(合和融合版)

-

![玉溪(合和融合版)]()

- 单盒参考价:100元/一盒

- 条盒参考价:1000元/一条

- 条盒批发价:1000元/一条

- 玉溪(硬境界大使香港限量版)

-

![玉溪(硬境界大使香港限量版)]()

- 单盒参考价:不详元/一盒

- 条盒参考价:不详元/一条

- 条盒批发价:不详元/一条

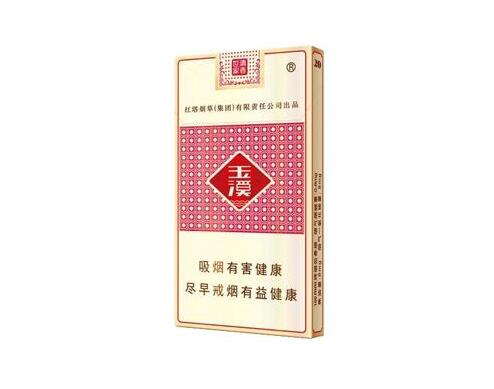

- 玉溪(硬扁大庄园)

-

![玉溪(硬扁大庄园)]()

- 单盒参考价:85元/一盒

- 条盒参考价:850元/一条

- 条盒批发价:850元/一条

- 玉溪(细支翡翠)

-

![玉溪(细支翡翠)]()

- 单盒参考价:不详元/一盒

- 条盒参考价:不详元/一条

- 条盒批发价:不详元/一条

- 玉溪(细支壹零捌)

-

![玉溪(细支壹零捌)]()

- 单盒参考价:30元/一盒

- 条盒参考价:300元/一条

- 条盒批发价:300元/一条

相关香烟推荐

香烟测评

香烟辨别方法

香烟保质期

其他精彩文章

- Basic(软柔顺醇厚 全味美版100S)多少钱一盒2024批发价

- 娇子(盛世天娇侧推式)价格表图片

- 猴王(神韵)2024参考价

- 0.3的烟碱量以下的香烟一览表-0.3烟碱量的香烟价格表图大全

- 一氧化碳含量10以下的香烟一览表-10CO含量的香烟价格表图大全

- 万宝路(夏日双爆珠韩版)多少钱一盒2024批发价

- 龙烟香烟价格表图大全一览表

- 烟碱量0.8的香烟排行-烟碱含量高的香烟推荐

- 10-15mg的香烟有哪些牌子-10-15mg的香烟有什么推荐

- 一氧化碳含量20以上的香烟那个好抽-一氧化碳含量20的香烟排行

- 长城烟正品价格表

- 顺百利XY5香烟图片及价格表

- 总督[Viceroy]香烟价格一览表

- 中华(双中支中免版)香烟图片及价格表

- 云雀[LARK]多少钱一包

- 8mg香烟大全-8mg香烟排行

- THIS AFRICA(可乐冰激凌韩版)多少钱一包

- 光明(金世纪)香烟图片及价格表

- 万宝路(银 瑞士限量版)多少钱一盒图片

- 兰州(硬经典)香烟图片及价格表

玉溪(硬扁大庄园)用户真实评价

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:5 热卖程度:3 外观包装:3 潜力指数:8

出口烟经过降焦处理不应该加价么?话说玉溪烟也有很多出口的烟

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:5 热卖程度:5 外观包装:3 潜力指数:9

这个怎么没图啊

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:7 外观包装:7 潜力指数:8

大庄园和华叶是92mm的,却都是每包20支。大重九和零添加是84mm,大重九是9+1的,有正式条码(买过一段时间后受限价令影响转为内部流通了)。零添加16支。

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:7 热卖程度:9 外观包装:4 潜力指数:6

包装有质感,全开式的款式有档次。烟气饱满浓郁,香气柔和四溢,劲道适中,口感醇和,入口自然大方,入喉舒适爽滑,有机烟叶名不虚传,味道非常不错!

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:5 外观包装:7 潜力指数:6

大庄园和华叶是92mm的,却都是每包20支。大重九和零添加是84mm,大重九是9+1的,有正式条码(买过一段时间后受限价令影响转为内部流通了)。零添加16支。

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:5 热卖程度:4 外观包装:4 潜力指数:7

这个烟刚出来我就知道了 那时候就想买,抽不起,现在一直苏烟,就买了盒尝尝,一句话有点顶人,和康熙一样不好抽,这个庄园太坑了

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:2 热卖程度:9 外观包装:7 潜力指数:8

第一次抽是在新疆生日时候,感觉特别不错,口感福特,就是特别短小,抽一支却有满足感

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:8 热卖程度:5 外观包装:8 潜力指数:8

这款雪茄的焦油量相对来说较低,所以吸起来相对来说不会对身体产生太大的负担。同时,一氧化碳的含量也适中,不会导致头晕恶心的感觉。这一款雪茄还带有过滤嘴,更加人性化,可以有效减少对口腔的刺激。整体来说,品质还是不错的。

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:6 热卖程度:6 外观包装:4 潜力指数:5

格调,不一样的调调

相当不错,支持

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:9 热卖程度:2 外观包装:3 潜力指数:4

真龙海韵细支的价位和品质相符,烟长合适,过滤嘴也比较舒适,性价比很高。