泰山(双马)细支简介

泰山(双马) - 一款极具口感的烤烟型香烟

泰山(双马)是一款烤烟型香烟,它以其独特的口感和优质的烟叶,获得了很高的用户评价。让我们来了解一下泰山(双马)香烟的特点。

品牌介绍 - 泰山(双马)

泰山香烟创立于1928年,由山东中烟公司生产。精心挑选的烟叶和精湛的加工工艺使得泰山香烟成为了中国烟草界的知名品牌。主打产品包括泰山儒风、泰山乐章、泰山望岳、泰山新品、泰山华贵、泰山八喜、泰山东方等。泰山(双马)香烟一直以泰山风光和儒家文化为理念,秉持着崇尚自然、追求品质的传统价值观。

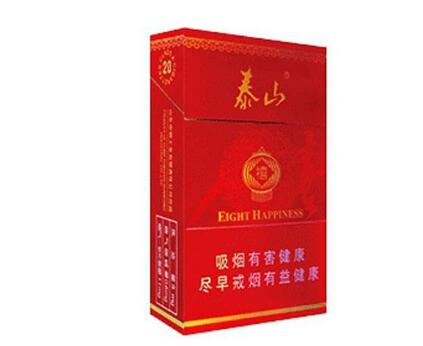

外观和包装 - 简约而高贵的设计

泰山(双马)香烟的外观特点令人难忘。烟盒采用条盒软盒的包装形式,整体设计简约而高贵,主色调为白色,给人一种清新的感觉。烟盒上还有红色的副色调和品牌标识,增加了烟盒的视觉吸引力。细节设计精细,彰显了泰山香烟独有的品牌风采。

烟丝和烟叶 - 上乘烟叶的精湛工艺

泰山(双马)香烟所使用的烟丝选用高质量的烟叶,经过精心混合和处理工艺,使得烟丝质地细腻,颜色醇正。这种烟叶的混合比例刚刚好,使得香烟的口感更加柔和而舒适。烟叶的特殊处理工艺进一步提高了烟丝的质量,使得泰山(双马)香烟成为了一款引人入胜的烟草产品。

吸烟体验 - 醇净舒适的口感

泰山(双马)香烟吸烟时的口感令人愉悦。烟气纯净,入喉舒适,带来满足感。香烟的舒适度和口感使得每一口烟的体验都变得特别。烟气在口腔和鼻腔中散发出独特的味道,并留下持久的余味。

香气和口感 - 自然的香气带来愉悦体验

泰山(双马)香烟散发出浓郁的香气,让人沉醉其中。它不仅香气浓郁,还融入了特殊的调香成分,带来了与众不同的体验。吸烟时口腔中的味道和余味让人愉悦,让人回味无穷。

爆珠体验 - 活性炭的结合提升了吸烟体验

泰山(双马)香烟带有活性炭的过滤嘴,爆珠的颜色丰富多样。捏爆珠的感觉独特而令人陶醉,它对吸烟体验产生了积极的影响。爆珠的味道与烟气相结合,使得吸烟过程更加丰富多样。

烟草品质和成分 - 优质烟草的保证

泰山(双马)香烟选用的烟草含有优质的烟草品质和丰富的成分。烟草种植环境良好,采摘工艺精细,烟草的口感更加纯正。烟草中的焦油、尼古丁和一氧化碳含量适中,使得吸烟者能够得到最佳的吸烟体验。

适用人群和场合 - 适合各种场合享受

泰山(双马)香烟适合各种人群和场合。无论是在休闲时还是社交活动中,都能够享受到泰山(双马)香烟带来的独特体验。泰山(双马)香烟被设计为消费者在各种场合中的最佳选择。

总体评价 - 一款让人难以忘怀的香烟

泰山(双马)香烟以其口感独特、质量上乘的特点,赢得了众多烟民的青睐。它的口感醇净,混合香型,令人陶醉。并且,泰山(双马)香烟的各个方面都经过精心设计和处理,让人难以忘怀。相比其他品牌,泰山(双马)香烟具有独特的优点和特色,无论是口感还是香气都经过精心调配和处理。并且,泰山(双马)香烟的价格相对较为亲民,深受广大消费者的青睐。

泰山(双马)细支图片

泰山(双马)细支图片

泰山(双马)细支香烟2024价格表和图片 泰山(双马)细支多少钱一包/条/盒

| 单盒参考价 | 15元/一盒 |

| 条盒参考价 | 150元/一条 |

| 条盒批发价 | 150元/一条 |

香烟参数

| 俗名: | |

| 生产状态: | 已上市 |

| 小盒条形码: | 6901028154772 |

| 类型: | 烤烟型 |

| 焦油量: | 6 mg |

| 烟碱量: | 0.6 mg |

| 一氧化碳含量: | 6 mg |

| 烟长: | 84 mm |

| 过滤嘴长: | 25 mm |

| 包装形式: | 条盒硬盒 |

| 单盒支数: | 20 |

| 销售形式: | 国产内销 |

| 条装条码: | 不详 |

| 包装主色调: | 白 |

| 包装副色调: | 红 |

| 备注: |

泰山(双马)细支香烟怎么样

泰山品牌的香烟在市场上还是非常受欢迎的。它的口感醇厚,烟气饱满,香气浓郁,而且烟支的设计也很有特色。总的来说,泰山香烟的品质还是相当不错的。

当然,每个人的口味都不同,对香烟的喜好也会有所不同。所以,如果你还没有尝试过泰山品牌的香烟,建议你可以去烟草专卖店或者超市购买一些来尝试一下,看看是否符合你的口味。

泰山(双马)细支口感如何/好抽吗

泰山品牌的香烟口感较为丰富,受到许多人的喜爱。烟的口感好不好,主要还是因人而异,不同的人对于烟的口感、香气和烟气有不同的喜好。不过总体来说,泰山香烟的口感相对醇厚,烟雾丰满,有一种特有的香气,很好抽。

但是请注意,吸烟有害健康,适量吸烟或戒烟是更健康的生活方式。

泰山(双马)细支真假辨别/多种辨别假烟方法推荐

泰山品牌的香烟可以通过以下几个方面进行真假辨别:

1. **观察烟盒的外观**:正品的泰山香烟烟盒通常颜色较为纯正,文字、图案的印刷质量也相对较高。字体清晰、色彩鲜明。假冒烟盒的印刷质量可能较差,存在模糊、色差等问题。

2. **检查烟支的质地**:正品泰山香烟的烟支通常较为均匀,滤棒的设计和材料也相对规整。而假冒烟支可能存在质地不均、滤棒粗糙等问题。

3. **观察烟丝的质量**:正品泰山香烟的烟丝通常色泽较为自然,烟丝的切割也较为规整。而假冒烟丝可能存在色泽不均、切割不规整等问题。

4. **看有无防伪标志**:现代品牌如泰山一般都会有防伪标志,这可以提供更多的判断依据。如果怀疑买到假烟,可以通过泰山的防伪标志查询系统来查询香烟的真伪。

5. **闻气味**:尽管这是一个主观的判断方法,但有时候真品和假冒香烟的气味会有所不同。真品香烟的烟草香气较为自然、持久,而假冒的则可能散发出较重的香精或塑料气味。

6. **注意购买渠道**:建议到官方认证的销售渠道购买,例如官方商店或信誉良好的大型连锁超市等,这样可以减少购买到假冒产品的风险。

如果还是无法判断香烟的真假,可以拨打烟草专卖局或烟草公司的电话咨询。以上只是一般性的判断方法,对于更精确的辨别方式,可能需要结合多种方法和咨询专业的技术人员进行鉴别。同时也要提醒大家购买任何产品时,都应该通过正规的渠道和商店来保证商品的质量和安全性。

泰山(双马)细支保质期多长时间/保质期怎么看呀

泰山品牌的香烟保质期通常为两年左右,但具体的保质期可能会因产品类型、保存条件等因素而有所不同。

判断香烟是否过期,首先可以观察香烟的外观。过期的香烟可能颜色会变得暗淡,烟支的质地也可能发生变化,如出现变软或变形等现象。此外,如果闻到香烟有异味或发霉的味道,那也可能是过期的迹象。

其次,可以查看香烟的包装。一般来说,香烟的包装上会有生产日期和保质期的信息。如果这些信息已经模糊不清或无法辨认,那么可能需要更仔细地观察香烟本身来判断其是否过期。

最后,如果你对香烟的保质期有疑问,建议咨询烟草专卖店或相关行业的专业人士,他们可以提供更准确的信息和建议。

总的来说,为了保持香烟的品质和口感,建议购买后尽快使用,并妥善保存。在保存时,应将香烟存放在干燥、通风、避光的地方,避免潮湿和高温等不良环境影响其品质。

泰山(双马)细支同品牌其它香烟价格

- 泰山(拂光)

-

![泰山(拂光)]()

- 单盒参考价:100元/一盒

- 条盒参考价:1000元/一条

- 条盒批发价:1000元/一条

- 泰山(乐章)

-

![泰山(乐章)]()

- 单盒参考价:26元/一盒

- 条盒参考价:260元/一条

- 条盒批发价:260元/一条

- 泰山(宏图)

-

![泰山(宏图)]()

- 单盒参考价:11元/一盒

- 条盒参考价:110元/一条

- 条盒批发价:110元/一条

- 泰山(软儒风)

-

![泰山(软儒风)]()

- 单盒参考价:50元/一盒

- 条盒参考价:500元/一条

- 条盒批发价:500元/一条

- 泰山(八喜)

-

![泰山(八喜)]()

- 单盒参考价:22元/一盒

- 条盒参考价:220元/一条

- 条盒批发价:220元/一条

- 泰山(观云)

-

![泰山(观云)]()

- 单盒参考价:16元/一盒

- 条盒参考价:160元/一条

- 条盒批发价:160元/一条

- 泰山(红将军)

-

![泰山(红将军)]()

- 单盒参考价:7元/一盒

- 条盒参考价:70元/一条

- 条盒批发价:70元/一条

- 泰山(八喜软红)

-

![泰山(八喜软红)]()

- 单盒参考价:20元/一盒

- 条盒参考价:200元/一条

- 条盒批发价:200元/一条

- 泰山(东方)

-

![泰山(东方)]()

- 单盒参考价:12元/一盒

- 条盒参考价:120元/一条

- 条盒批发价:120元/一条

- 泰山(华贵)

-

![泰山(华贵)]()

- 单盒参考价:10元/一盒

- 条盒参考价:100元/一条

- 条盒批发价:100元/一条

- 泰山(软红八喜)

-

![泰山(软红八喜)]()

- 单盒参考价:6元/一盒

- 条盒参考价:60元/一条

- 条盒批发价:60元/一条

- 泰山(擎天)

-

![泰山(擎天)]()

- 单盒参考价:60元/一盒

- 条盒参考价:600元/一条

- 条盒批发价:600元/一条

- 泰山(红华贵)

-

![泰山(红华贵)]()

- 单盒参考价:10元/一盒

- 条盒参考价:100元/一条

- 条盒批发价:100元/一条

- 泰山(极顶)

-

![泰山(极顶)]()

- 单盒参考价:20元/一盒

- 条盒参考价:180元/一条

- 条盒批发价:180元/一条

- 泰山(出口)

-

![泰山(出口)]()

- 单盒参考价:20元/一盒

- 条盒参考价:200元/一条

- 条盒批发价:200元/一条

- 泰山(沂蒙)

-

![泰山(沂蒙)]()

- 单盒参考价:12元/一盒

- 条盒参考价:120元/一条

- 条盒批发价:120元/一条

- 泰山(八喜临门)

-

![泰山(八喜临门)]()

- 单盒参考价:18元/一盒

- 条盒参考价:180元/一条

- 条盒批发价:180元/一条

- 泰山(东方·红)

-

![泰山(东方·红)]()

- 单盒参考价:10元/一盒

- 条盒参考价:100元/一条

- 条盒批发价:100元/一条

- 泰山(8mg)

-

![泰山(8mg)]()

- 单盒参考价:8元/一盒

- 条盒参考价:80元/一条

- 条盒批发价:80元/一条

- 泰山(天秀)

-

![泰山(天秀)]()

- 单盒参考价:32元/一盒

- 条盒参考价:320元/一条

- 条盒批发价:320元/一条

- 泰山(青秀)

-

![泰山(青秀)]()

- 单盒参考价:14元/一盒

- 条盒参考价:140元/一条

- 条盒批发价:140元/一条

- 泰山(祥秀)

-

![泰山(祥秀)]()

- 单盒参考价:11元/一盒

- 条盒参考价:110元/一条

- 条盒批发价:110元/一条

- 泰山(八喜硬红)

-

![泰山(八喜硬红)]()

- 单盒参考价:6元/一盒

- 条盒参考价:60元/一条

- 条盒批发价:60元/一条

- 泰山(6mg)

-

![泰山(6mg)]()

- 单盒参考价:15元/一盒

- 条盒参考价:150元/一条

- 条盒批发价:150元/一条

- 泰山(白将军)

-

![泰山(白将军)]()

- 单盒参考价:10元/一盒

- 条盒参考价:100元/一条

- 条盒批发价:100元/一条

- 泰山(红秀)

-

![泰山(红秀)]()

- 单盒参考价:22元/一盒

- 条盒参考价:220元/一条

- 条盒批发价:220元/一条

- 泰山(心悦)细支

-

![泰山(心悦)细支]()

- 单盒参考价:16元/一盒

- 条盒参考价:160元/一条

- 条盒批发价:160元/一条

- 泰山(颜悦)细支

-

![泰山(颜悦)细支]()

- 单盒参考价:19元/一盒

- 条盒参考价:190元/一条

- 条盒批发价:190元/一条

- 泰山(锦秀)

-

![泰山(锦秀)]()

- 单盒参考价:16元/一盒

- 条盒参考价:160元/一条

- 条盒批发价:160元/一条

- 泰山(领秀)

-

![泰山(领秀)]()

- 单盒参考价:32元/一盒

- 条盒参考价:320元/一条

- 条盒批发价:320元/一条

- 泰山(好客山东)

-

![泰山(好客山东)]()

- 单盒参考价:65元/一盒

- 条盒参考价:650元/一条

- 条盒批发价:650元/一条

- 泰山(绿孔府)

-

![泰山(绿孔府)]()

- 单盒参考价:14元/一盒

- 条盒参考价:140元/一条

- 条盒批发价:140元/一条

- 泰山(平安)

-

![泰山(平安)]()

- 单盒参考价:11元/一盒

- 条盒参考价:110元/一条

- 条盒批发价:110元/一条

- 泰山(大鸡)

-

![泰山(大鸡)]()

- 单盒参考价:16元/一盒

- 条盒参考价:160元/一条

- 条盒批发价:160元/一条

- 泰山(普照)宽版

-

![泰山(普照)宽版]()

- 单盒参考价:100元/一盒

- 条盒参考价:1000元/一条

- 条盒批发价:1000元/一条

- 泰山(普照)

-

![泰山(普照)]()

- 单盒参考价:100元/一盒

- 条盒参考价:1000元/一条

- 条盒批发价:1000元/一条

- 泰山(好客细支)

-

![泰山(好客细支)]()

- 单盒参考价:22元/一盒

- 条盒参考价:220元/一条

- 条盒批发价:220元/一条

- 泰山(红锡包)

-

![泰山(红锡包)]()

- 单盒参考价:22元/一盒

- 条盒参考价:220元/一条

- 条盒批发价:220元/一条

- 泰山(哈德门)

-

![泰山(哈德门)]()

- 单盒参考价:7.5元/一盒

- 条盒参考价:75元/一条

- 条盒批发价:75元/一条

- 泰山(硬功勋)

-

![泰山(硬功勋)]()

- 单盒参考价:16元/一盒

- 条盒参考价:160元/一条

- 条盒批发价:160元/一条

- 泰山(大宏图)

-

![泰山(大宏图)]()

- 单盒参考价:15元/一盒

- 条盒参考价:150元/一条

- 条盒批发价:150元/一条

- 泰山(将军) 俗名: 三星金将军

-

![泰山(将军) 俗名: 三星金将军]()

- 单盒参考价:22元/一盒

- 条盒参考价:220元/一条

- 条盒批发价:220元/一条

- 泰山(望岳)出口版

-

![泰山(望岳)出口版]()

- 单盒参考价:15元/一盒

- 条盒参考价:150元/一条

- 条盒批发价:150元/一条

- 泰山(佛光细支)

-

![泰山(佛光细支)]()

- 单盒参考价:42元/一盒

- 条盒参考价:420元/一条

- 条盒批发价:420元/一条

- 泰山(双马)细支

-

![泰山(双马)细支]()

- 单盒参考价:15元/一盒

- 条盒参考价:150元/一条

- 条盒批发价:150元/一条

- 泰山(爆珠·颜悦)

-

![泰山(爆珠·颜悦)]()

- 单盒参考价:19元/一盒

- 条盒参考价:190元/一条

- 条盒批发价:190元/一条

- 泰山(战神)

-

![泰山(战神)]()

- 单盒参考价:15元/一盒

- 条盒参考价:150元/一条

- 条盒批发价:150元/一条

- 泰山(天元)

-

![泰山(天元)]()

- 单盒参考价:26元/一盒

- 条盒参考价:260元/一条

- 条盒批发价:260元/一条

- 泰山(新沂蒙山)

-

![泰山(新沂蒙山)]()

- 单盒参考价:15元/一盒

- 条盒参考价:150元/一条

- 条盒批发价:150元/一条

- 泰山(皇家礼炮21响)

-

![泰山(皇家礼炮21响)]()

- 单盒参考价:36元/一盒

- 条盒参考价:360元/一条

- 条盒批发价:360元/一条

相关香烟推荐

香烟测评

香烟辨别方法

香烟保质期

其他精彩文章

- 铁塔猫[Raison]香烟价格一览表

- 三五(环尊加纳共和国含税版)2024参考价

- AMERICAN SPIRIT(美国精神)烟正品价格表

- 娇子(格调红)价格表图片

- 一氧化碳含量15至20的香烟那个好抽-一氧化碳含量15-20的香烟一览表

- 泰山(擎天)价格表图片

- 万宝路(冰蓝澳门版)多少钱一盒2024批发价

- 一氧化碳含量20以上的香烟有哪些-盘点一氧化碳含量在20以上的香烟

- 盘点一氧化碳含量在15到20区间的香烟-15~20CO含量的香烟价格表图大全

- 红玫王香烟价格表图大全

- 金龙[GEORGEKARELIAS]香烟价格表图大全一览表

- 10元以下的烟哪种好抽-5到10元最好抽的烟

- 一氧化碳含量10-15的香烟有哪些-盘点一氧化碳含量在10到15区间的香烟

- 南京(绿)多少钱一盒2024批发价

- PALL MALL(硬绿薄荷)香港免税版价格表图片

- 南京(梦都尊喜)多少钱一盒2024批发价

- 利群(西湖恋)多少钱一盒2024批发价

- 盘点烟碱量0.5到0.8的香烟-烟碱量0.5~0.8的香烟排行

- 钻石(尚风玉兰)2024参考价

- 盘点一氧化碳含量在10到15区间的香烟-一氧化碳含量10-15的香烟排行

泰山(双马)细支用户真实评价

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:5 热卖程度:5 外观包装:6 潜力指数:4

这款泰山(双马)细支烟没什么好说的,一般般吧。价格便宜,但是吸起来口感一般,焦油量和烟气烟碱量也偏高。烟长84mm,有点长,吸起来有些不方便。过滤嘴长度也偏短。总的来说,性价比一般。不太推荐购买。

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:2 热卖程度:2 外观包装:9 潜力指数:9

非常喜欢这款泰山(双马)细支烟!烟长84mm正好,吸起来没有任何刺激感,烟碱量适中,口感非常好。过滤嘴长度也刚刚好,没有任何问题。包装形式非常漂亮,条盒硬盒很结实。绝对是一款性价比超高的香烟!

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:9 热卖程度:8 外观包装:2 潜力指数:4

不喜欢这款泰山(双马)细支,感觉吸起来有点难受,烟气烟碱量偏高,咳嗽得厉害。虽然价格不贵,但是质量真的不怎么样。不会再购买了。

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:9 热卖程度:3 外观包装:5 潜力指数:2

对于喜欢烤烟型香烟的人来说,这款泰山(双马)细支是个不错的选择。焦油量适中,烟气烟碱量也不会太高,对身体相对较好。烟长84mm,吸起来稍微有些长,但是感觉很好。单盒支数20,可以满足相当长时间的使用。性价比不错!

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:2 热卖程度:4 外观包装:6 潜力指数:2

我觉得这款香烟真不错!价格实惠,烟气烟碱量适中,吸起来口感很好,过滤嘴长度也不错,吸烟时不会感到刺激。包装形式也很喜欢,条盒硬盒方便携带。总体来说,性价比很高!推荐给大家试试。

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:9 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:5

这烟在机场免税店见过,价格挺高的

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:7 热卖程度:6 外观包装:5 潜力指数:7

感觉这款11块的经典醇香红双喜很好抽,味道特别纯正,烟支也很精美

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:8 热卖程度:6 外观包装:9 潜力指数:6

口感醇厚细腻

口感醇厚细腻,捏爆后味道更浓厚,值得去品一品

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:7 热卖程度:9 外观包装:3 潜力指数:3

包装较吸引人,口味一般。

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:6 热卖程度:8 外观包装:7 潜力指数:7

黄鹤楼视界中支涡轮增压,烟嘴很花哨,味道比黑金刚差远了,不是一个级别