嫩叶(日税版)简介

嫩叶这个名称我可能不太熟悉,因为我主要关注的香烟品牌主要基于国内的知名品牌和一些国际品牌。但是,香烟品牌通常指的是某个烟草公司生产的特定类型的烟。如果您想要了解名为“嫩叶”的香烟品牌,建议您提供更详细的信息,例如它的生产厂家、所属国家等。

如果它是一个较为知名的品牌,那么在各大烟草公司的官方网站或者一些香烟论坛上应该能获取到其介绍。或者你也可以在超市、烟酒商店里咨询售货员。在互联网上通过搜索引擎进行关键词搜索也能帮助你获取相关信息。

无论何种品牌的香烟,为了您和他人健康考虑,请您不要过量吸烟,并在非禁止区域抽烟时尊重他人健康和安全。如果您有其他问题需要帮助,请随时提问。

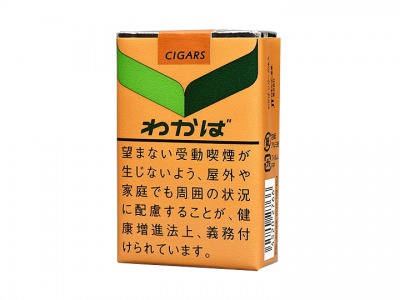

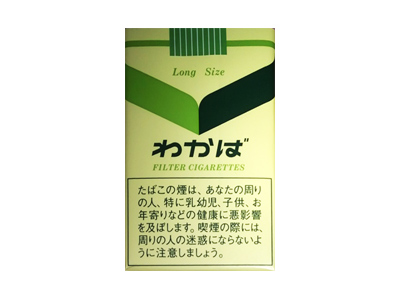

嫩叶(日税版)图片

嫩叶(日税版)图片

嫩叶(日税版)香烟2024价格表和图片 嫩叶(日税版)多少钱一包/条/盒

| 单盒参考价 | 23元/一盒 |

| 条盒参考价 | 230元/一条 |

| 条盒批发价 | 元/一条 |

香烟参数

| 俗名: | |

| 生产状态: | 已上市 |

| 小盒条形码: | 4902210131207 |

| 类型: | 烤烟型 |

| 焦油量: | 19 mg |

| 烟碱量: | 1.4 mg |

| 一氧化碳含量: | 0 mg |

| 烟长: | 84 mm |

| 过滤嘴长: | 25 mm |

| 包装形式: | 条盒软盒 |

| 单盒支数: | 20 |

| 销售形式: | 国外进口 |

| 条装条码: | 49400489 |

| 包装主色调: | |

| 包装副色调: | |

| 备注: |

嫩叶(日税版)香烟怎么样

嫩叶品牌香烟是一款比较受欢迎的香烟品牌,其口感和品质都比较不错。不同地区和不同款式的嫩叶香烟可能存在差异,但总体来说,该品牌的香烟口感柔和,烟气细腻,有一定的烟草香味和香气。如果你喜欢柔和口感的香烟,嫩叶品牌的香烟可能是一个不错的选择。当然,不同人的口味和喜好不同,你可以尝试多种品牌的香烟来找到适合自己的口味。

嫩叶(日税版)口感如何/好抽吗

嫩叶品牌的香烟口感应该因地区和个体差异而异,因此每个人的感受都可能不同。不过,一般来说,好的香烟应该具有柔和的口感和香气,不会过于刺激或过于平淡。

如果您想尝试嫩叶品牌的香烟,建议您先了解该品牌的特点和口感,然后根据自己的口味和喜好进行选择。一般来说,如果您喜欢柔和的口感和香气,嫩叶品牌的香烟可能会适合您。

关于是否好抽,这取决于您的个人喜好和吸烟习惯。不同的人对香烟的口感和香气有不同的要求,因此需要您自己尝试后才能确定是否好抽。

最后提醒一下,吸烟有害健康,请适量吸烟并注意身体健康。

嫩叶(日税版)真假辨别/多种辨别假烟方法推荐

辨别嫩叶品牌香烟的真假,主要可以从以下几个方面进行:

1. 包装外观:真烟的包装通常比较精致,颜色和图案清晰,没有模糊或错位的现象。而假烟的包装可能粗糙,颜色和图案可能与真烟有所差异。

2. 条形码和防伪标识:真烟的条形码和防伪标识一般比较清晰,且与烟草公司的数据库中的信息相符。可以通过拨打烟草公司的防伪查询电话或者使用防伪查询网站来验证。

3. 烟支质量:真烟的烟支通常比较匀称,烟丝颜色和质地均匀,烟纸细腻且手感好。而假烟的烟支可能存在大小不一、烟丝颜色不均等问题。

4. 口感和味道:真烟的口感和味道通常较好,烟气饱满且均匀,而假烟可能因为使用了劣质烟草或添加剂,导致口感和味道不佳。

5. 价格:嫩叶品牌香烟的价格一般在一定范围内,如果价格过低,很可能是假烟。但请注意,价格并不是唯一判断真假的标准,因为有些假烟的价格也可能非常高。

综合以上几个方面,可以初步判断香烟的真假。但最可靠的方法还是通过烟草公司的官方渠道购买,并注意保留购买凭证和包装等证据,以便在需要时进行维权。

嫩叶(日税版)保质期多长时间/保质期怎么看呀

嫩叶品牌的香烟和其他香烟一样,保质期会受到存储条件、环境等多种因素的影响。一般来说,未开封的香烟的保质期通常在一年到两年之间,但具体的保质期还需要参考包装上的生产日期和保存方式。

至于如何判断香烟是否过期,通常可以从以下几个方面来观察:

1. 颜色:观察烟支的颜色是否变深,如果颜色变深或出现色斑,那么可能是烟丝变质了。

2. 味道:打开香烟闻一下,如果闻到发霉或发潮的味道,或者有刺鼻的气味,那很可能是香烟已经过期。

3. 手感:观察或触摸烟支的外包装,如果感觉不光滑或者有凹凸不平的现象,或者有脱胶的情况,也表明可能存在一些问题。

除此之外,注意避免长时间阳光照射、保持适当的湿度等也可以有效延长香烟的保质期。当然,如果是对于高档或者限量版的香烟来说,存放的方式更要注意了。

总的来说,为了确保香烟的品质和安全,建议购买时注意生产日期和保质期,并妥善保存。如果发现香烟已经过期或者出现异常情况,最好不要再继续使用。

嫩叶(日税版)同品牌其它香烟价格

相关香烟推荐

香烟测评

香烟辨别方法

香烟保质期

其他精彩文章

- 20到30元口感最好的香烟-25左右最好抽的香烟列表

- ESSE(field)2024价格

- FAST香烟价格列表查询

- 烟碱量0.5-0.8的香烟有哪些-盘点烟碱量0.5到0.8的香烟

- 焦油8mg香烟-8mg香烟表图大全

- 盘点一氧化碳含量在15到20区间的香烟-15~20CO含量的香烟价格表图大全

- 雪莲(红精品)多少钱一条

- 中华(硬10mg) 俗名: 10mg硬盒中华多少钱一包

- 一氧化碳含量15~20的香烟推荐-15~20CO含量的香烟价格表图大全

- 长沙香烟价格一览表

- 烟碱量0.8以上的香烟有哪些-0.8的烟碱量以上的香烟一览表

- 焦油15mg以上香烟-15毫克以上香烟有什么推荐

- 新港[Newport]香烟价格表图大全一览表2024

- 一氧化碳含量10的香烟推荐-一氧化碳含量10的香烟排行

- 推荐烟碱量在0.8以上的香烟-烟碱量0.8的香烟排行

- 一氧化碳含量20以上的香烟有哪些-一氧化碳含量20以上的香烟那个好抽

- 茂大(古城印象)香烟图片及价格表

- 骆驼(软黄)多少钱一条

- 15mg以上最受欢迎的香烟-15mg香烟那个好抽

- AMERICAN SPIRIT(美国精神)烟正品价格表

嫩叶(日税版)用户真实评价

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:9 外观包装:3 潜力指数:4

嫩叶日本烟,味道很另类,已经停产了,想再抽也没有了

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:7 外观包装:6 潜力指数:7

在我有限的认知里小日子本土的烟带税的应该都有赏味期,没有就是免的,不知道会不会有意外

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:4 热卖程度:6 外观包装:9 潜力指数:4

日税嫩叶香烟,烟气很饱满,满足感很好、解瘾,香气因人而异,19毫克的焦油量老烟枪非常适合。

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:5 热卖程度:5 外观包装:7 潜力指数:9

日税嫩叶,劲道十足,烟支有种淡淡的香甜味道

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:6 热卖程度:2 外观包装:5 潜力指数:9

已经停产且已经过了赏味期一个月的日税嫩叶

吸引我的是它的高焦油19mg,其实并不是刺鼻呛口反倒是一股类似于中药材加青草的香,这个味道很独特会让人记住它,又有点像美税紫键KENT一样的回味感,味道不错停产后还能抽上一回还是挺幸运的!

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:9 热卖程度:3 外观包装:4 潜力指数:4

日税嫩叶香烟,是日本本土最便宜的一款烟

嫩叶这个名字确实和这烟的味道挺配。类似绿化师傅用除草机打草坪散发出来的那种味道。杂气略有10%。也类似竹筷子,竹凉席那种竹制品的味道。和喜力散发出来的那种味有些区别。这种感觉用国烤的那种香精味是比不了的。但这是一款低端的日烟。所以不能用中高端接近4张的日税烟价位来购买。个人感觉这个烟3张就够了。虽然停产,想抽日烤的朋友,可以用喜力,无嘴和平来代替。同样的生猛有劲。

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:5 热卖程度:5 外观包装:4 潜力指数:8

这款日本嫩叶烟99年还是00年抽的时候是160还是180日元记不太清楚了?应该是当时在售的最便宜的烟了。金蝙蝠在停产前还有两款雪茄烟,不过时间应该很短暂

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:8 热卖程度:9 外观包装:9 潜力指数:2

日系岛内香烟嫩叶,19焦对得起老烟民

此烟过滤嘴稍短,有些类似HOPE烟嘴的长度,那就是说烟丝部分更长了。特点是点燃后燃烧比较快,还有一股“春天的青草”的味道,有劲生猛容易上头,一抽就知道是烤烟。这种感觉用国烤的那种香精味是比不了的。此烟已经停产。谁知道那次抽完一别就是永远。在2019年10月1日库存货变成了450日元之后,就没有性价比了。虽然他的味道并不差。但这是一款低端的日烟。所以不能用中高端接近4张的日税烟价位来购买。个人感觉这个烟3张就够了。虽然停产,想抽日烤的朋友,可以用喜力,无嘴和平来代替。同样的生猛有劲。

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:3 热卖程度:5 外观包装:8 潜力指数:5

包装很漂亮,给人一种高档感,烟长适中,过滤嘴也不错。吸起来很顺畅,烟味浓郁,非常喜欢!

-

![]()

- 总体评价:好 吸味口感:7 热卖程度:7 外观包装:7 潜力指数:7

日税七星青提100S,回味一下,毕竟售完库存就停产的烟,青提味偏淡,凉度还是很优秀,夏日调剂不错的,比红爆和蓝爆那两款都好抽,搞不懂为啥停产这款。